Hubo un tiempo en que los documentos del poder estaban hechos para hablar entre sí. Las sentencias, los decretos, los contratos y los formularios se escribían como si su interlocutor principal fuera un colega en toga, un jurista o un burócrata experto; el resto, si quería enterarse, debía pedir traducción. Hoy esa lógica se pone en cuestión.

El fenómeno conocido como Plain Language o Lenguaje Claro nace en la segunda mitad del siglo XX en el mundo anglosajón -con vigor en Reino Unido y Estados Unidos desde los años setenta y ochenta-, se fue extendiendo por Europa y luego por Iberoamérica. Se trata de volver a preguntarse para quién se escribe y con qué propósito. Investigaciones comparadas muestran que cuando las administraciones adoptan prácticas de comunicación comprensibles disminuyen los errores administrativos, crecen los índices de cumplimiento voluntario y se ahorran recursos en procesos de aclaración y litigio.

En la práctica, avanzar en claridad implica protocolos medibles: diagnósticos de legibilidad, pruebas con usuarios, glosarios, versiones explicativas y, a veces, rediseños completos de formularios y plantillas. Los equipos que lideran estas transformaciones suelen combinar lingüistas, diseñadores y expertos en políticas públicas; es una alianza entre ciencia del lenguaje y la gestión estatal.

En experiencias locales que ya midieron impactos —por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires— la percepción interna fue contundente: el 80% del personal consideró que la ciudadanía no entendía la comunicación oficial, y el 88% manifestó la necesidad de capacitación en lenguaje claro.

Mientras, la discusión siguió su curso: ¿cómo conciliar la exigencia de precisión técnica con la accesibilidad? ¿No empobrecerá la lengua la búsqueda de sencillez? La respuesta , sostenida por estudios académicos y prácticas concretas, es negativa: el lenguaje claro no simplifica el contenido técnico; lo hace navegable.

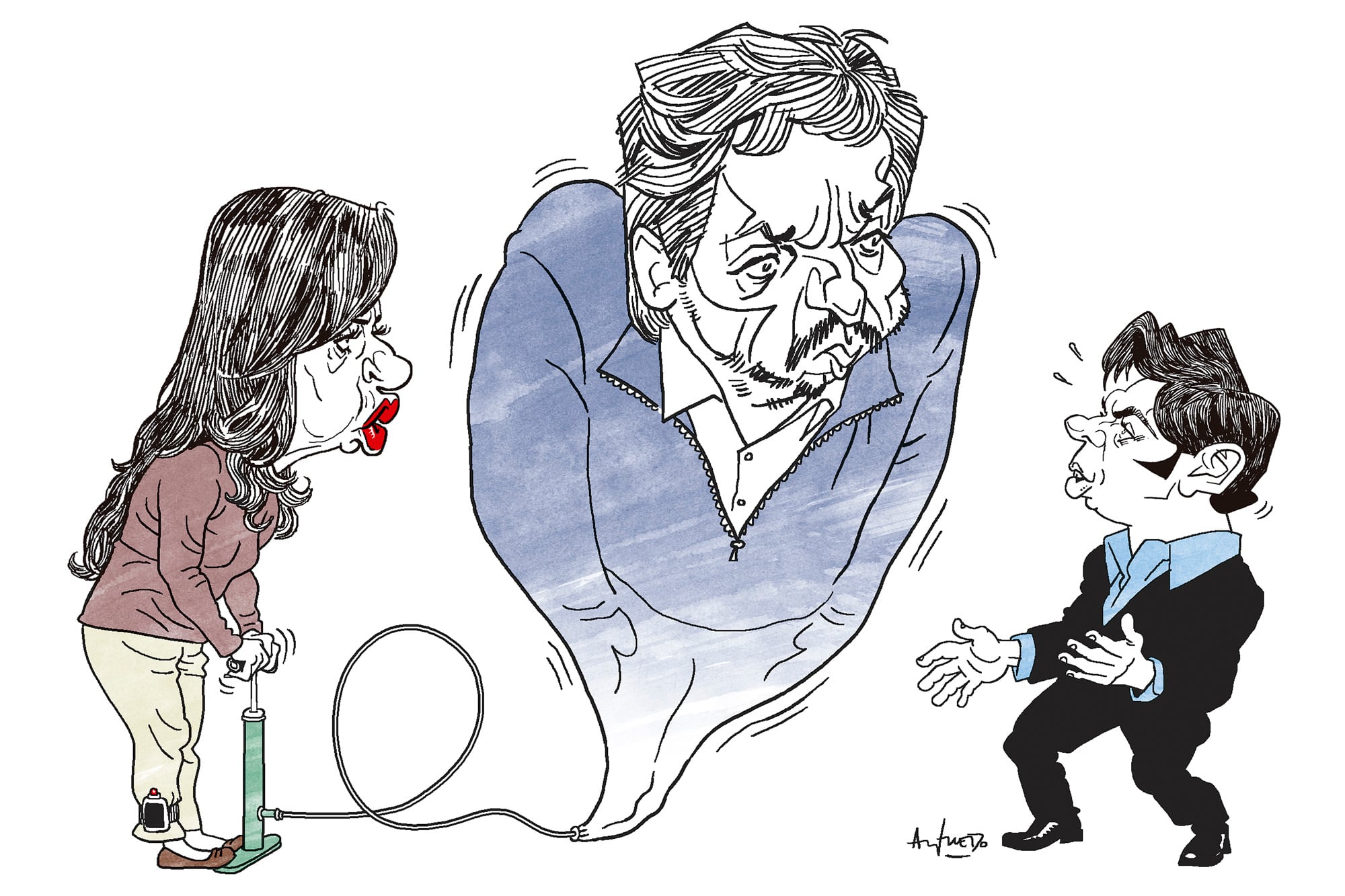

El Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Arequipa, Perú, hace dos semanas, tomó la temática como un eje central del encuentro y representantes del mundo y especialistas locales se reunieron para exponer sus avances y desafíos.

En la historia de los Estados modernos, quien domina el idioma de los expedientes hace lo propio con el acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a la misma administración

“El lenguaje claro no es solo una cuestión de estilo, sino una condición esencial del debido proceso y de la garantía de defensa”, dice Lorena Tula del Moral, jueza y docente, quien coordina el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA. La lingüista Mariana Bozetti, coordinadora académica del Observatorio, agrega: “La claridad no elimina la precisión técnica: la acompaña y la hace accesible. Y no empobrece la lengua, sino que la vuelve operativa: cuando un texto cumple su función comunicativa, la lengua gana legitimidad y eficacia”.

Derecho a entender

La lengua es también una forma de poder. En la historia de los Estados modernos, quien domina el idioma de los expedientes hace lo propio con el acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a la misma administración. El lenguaje oscuro, entonces, es una frontera social. “El lenguaje claro es un instrumento del derecho del ciudadano a entender y una política pública que fortalece la democracia”, afirma Fernando Bernabé Rocca, presidente de la Red de Lenguaje Claro de la Argentina.

Por eso, detrás de este movimiento hay una afirmación profundamente política. En palabras de Del Moral, “comunicar con claridad no es una cortesía institucional, sino una obligación ética del Estado hacia sus ciudadanos”. Así, escribir para que se entienda, resalta Rocca, responde a “un derecho ciudadano que el Estado debe garantizar”.

Cuando los textos administrativos son comprensibles, la confianza ciudadana en las instituciones crece entre un 10 y un 20 %, y los errores de interpretación bajan un 40 %

La claridad no es lo mismo que la simplificación banal. Los especialistas lo distinguen con precisión. Para la lingüista Joanna M. Richardson, presidenta de la Federación Internacional de Lenguaje Claro, no se trata de escribir menos, sino de hacerlo mejor. “Se trata, en definitiva, de brindar precisión y evitar la ambigüedad que genera inseguridad jurídica”. La claridad, entonces es una ingeniería textual: supone elegir la palabra exacta, ordenar las ideas con lógica y reconocer que todo texto público tiene destinatarios concretos: personas que leen con distintos niveles de conocimiento, tiempo y alfabetización.

“Una argumentación clara en los escritos o fallos judiciales predispone mejor a los destinatarios del mensaje, porque les permite conocer el sentido y los fundamentos de las decisiones -señala Josefina Abelleyra, abogada y correctora, especialista en comunicación clara-. Esa transparencia fortalece la confianza entre los interlocutores y en las instituciones”.

Los estudios del Plain Language Center de la Universidad de Sydney muestran que cuando los textos administrativos son comprensibles, la confianza ciudadana en las instituciones crece entre un 10 y un 20 %, y los errores de interpretación bajan un 40 %. En Suecia, pionera en esta materia desde los años 60, una evaluación de su política nacional de comunicación pública demostró que cada formulario redactado en lenguaje claro reducía en promedio un 27 % las consultas posteriores. La claridad es eficiente.

En países con niveles de alfabetización desiguales y sistemas administrativos complejos, el lenguaje claro es también una herramienta de inclusión, especialmente cuando se trata de poder ejercer un derecho. “Si una persona no comprende una notificación judicial o una resolución administrativa queda fuera del proceso que debería protegerla”, explica Del Moral. La opacidad burocrática puede convertirse, sin proponérselo, en una forma de violencia institucional.

“El mayor desafío consiste en la dificultad de ponernos en el lugar de la persona que recibe nuestro mensaje. Además, nos cuesta identificar qué rasgos de poca claridad arrastramos. Con frecuencia naturalizamos modos encriptados de expresarnos”, advierte Abelleyra, que desde el martes que viene dará un curso práctico de redacción jurídica clara en la UBA, con el fiscal Diego Luciani como invitado especial.

Hipólito Nosiglia, jefe de la Oficina de Información Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, observa: “La claridad significa un servicio para quien tiene que tomar una decisión informada”. La dimensión simbólica es igual de poderosa. En un mundo saturado de mensajes -digitales, publicitarios, judiciales, contractuales-, la transparencia comunicativa adquiere un valor moral. “Una escritura comprensible no reduce la autoridad del Estado -observa Richardson-. Al contrario, la fortalece, porque demuestra que está dispuesto a hacerse entender”.

La escena argentina

La claridad tiene su propia geografía. Suecia, Noruega y Finlandia integraron la redacción clara en sus políticas estatales desde los años 70, con oficinas permanentes encargadas de revisar documentos oficiales antes de su publicación. En el Reino Unido, el Plain English Campaign consiguió que las instituciones financieras y el Parlamento adoptaran guías de redacción ciudadana. En Estados Unidos, la Plain Writing Act de 2010 obligó a todas las agencias federales a redactar sus comunicaciones “de manera que el público pueda entenderlas y utilizarlas con facilidad”. Aquella ley transformó la claridad en un derecho administrativo.

El impulso se consolidó con dos hitos internacionales: la norma ISO 24495, publicada en 2023, que define los principios y métodos de un texto claro y medible; y una directiva de la Unión Europea de 2024 que exige a todas las instituciones y empresas con actividad en el bloque adaptar sus contratos, formularios, páginas web y aplicaciones a criterios de legibilidad y accesibilidad. La claridad se volvió norma.

En la Argentina, el fenómeno comenzó a visibilizarse hace poco más de una década, aunque tenía antecedentes dispersos

En España, el proyecto “Lenguaje Claro en la Administración de Justicia”, impulsado por el Consejo General del Poder Judicial, desarrolló guías para jueces y fiscales; en Chile, la Secretaría General de Gobierno creó en 2022 la “Red de Lenguaje Claro”; en Colombia, la presidencia cuenta con una estrategia de lenguaje claro que forma parte de su política de transparencia. “En América Latina -dice Rocca-, esta variable se asocia además con la transparencia, donde la gente pueda controlar qué se le dice y por qué”.

En la Argentina, el fenómeno comenzó a visibilizarse hace poco más de una década, aunque tenía antecedentes dispersos. El giro más definido llegó desde el ámbito académico. En 2018, la Facultad de Derecho de la UBA creó el Observatorio de Lenguaje Claro, dirigido por Del Moral, con apoyo de la Corte Suprema y la Procuración General. Desde entonces, el Observatorio coordina investigaciones, dicta cursos y asesora a organismos públicos. También, elabora diagnósticos de legibilidad en documentos judiciales, capacita a funcionarios y desarrolla metodologías de evaluación. “La claridad no es una moda comunicacional —dice del Moral—; es una política pública que exige formación y evaluación permanente”.

La Corte Suprema y la Procuración emitieron resoluciones que instan a usar lenguaje claro en sentencias y dictámenes. También se sumaron organismos de la administración nacional y varios poderes judiciales provinciales. En paralelo, la Academia Argentina de Letras comenzó a impulsar el tema desde la perspectiva del servicio ético al ciudadano. Como señala Richardson, “el desafío no es escribir más simple, sino más honesto. Decir las cosas de un modo que nadie quede afuera”.

Universidades nacionales como las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata o San Andrés comenzaron a ofrecer seminarios, manuales y clínicas de escritura institucional. Todo parece indicar que el tema, antes marginal, entró definitivamente en la agenda pública. “La claridad democratiza la lectura de lo público -explica Nosiglia-. Cuando un ciudadano entiende lo que se le dice, puede decidir con autonomía y sin intermediarios”.

De la letra al sentido

En los medios, se discute cómo trasladar este principio a la comunicación institucional y a la divulgación científica. En la administración pública, los programas de gobierno abierto y transparencia comienzan a incorporar la claridad como uno de sus pilares. “La comprensión del lenguaje del Estado es una forma concreta de participación democrática -afirma Rocca-. No hay ciudadanía plena sin comprensión efectiva”.

El futuro inmediato parece orientarse hacia la institucionalización. Se habla de crear una Oficina Nacional de Lenguaje Claro, capaz de coordinar estrategias entre ministerios, universidades y organizaciones civiles. Las perspectivas son alentadoras, aunque el desafío es enorme: revisar miles de formularios, normativas, contratos y resoluciones que durante décadas se redactaron en un código casi esotérico. “La formación es la verdadera frontera -advierte Bozetti-. No alcanza con tener guías, hay que aprender a escribir para el otro”. Abelleyra destaca la importancia de empatizar con la audiencia y aplicar técnicas que permitan que el mensaje llegue de manera directa. “De esa manera -dice-el texto cumple su propósito comunicativo y refuerza la confianza con el público”.

En el fondo, la apuesta es más profunda que un cambio de estilo. El lenguaje claro busca devolver la palabra pública a su sentido originario: comunicar, compartir, vincular. “Cuando el lenguaje del Estado se abre, la democracia se vuelve legible”, concluye Nosiglia.