Nació hace un siglo, a los ocho meses aprendió a caminar y desde entonces ya nadie perdió de vista sus pasos. La legendaria bailarina rusa Maya Plisetskaya, que moría hace una década en Munich, cumpliría hoy cien años. Fue, sin dudas, una de las máximas figuras de la danza de todos los tiempos y dejó una marca en la historia como solo lo hacen esos grandes artistas que frente al implacable juicio del tiempo se tornan irrepetibles.

Sinónimo de Moscú y del Teatro Bolshoi, no hay capítulo del ballet desde aquel 20 de noviembre de 1925 que pueda eludir el port de bras de su cisne ni el torrente de esa poderosa Kitri a la que le puso todo el corazón. Si cierran los ojos, todavía la podrán ver cruzar el escenario en un grand jeté que la eleva (por algo la apodaban “la reina del aire”), la mano derecha arriba con el abanico levemente volcado hacia atrás, la risa grande, exudando gracia: como al Lago, a Don Quijote le entregó la vida entera. Maya fue la rusa que contra viento y marea resistió ser considerada la “hija de un enemigo del pueblo”, una artista embajadora que salió y volvió –ella sí que siempre volvió–. Entre sus logros cuenta haberse atrevido a romper las rutinas soviéticas, como incorporar la danza moderna y trabajar con coreógrafos como el cubano Alberto Alonso, Maurice Béjart y Roland Petit, que crearon para ella la pasional Carmen, Isadora y La rose malade, tres piezas elementales en su ADN artístico. “Era una chiquilla caprichosa y desobediente, como decían todos. Solté en la corriente del riachuelo mis primeras sandalias en lugar de barquitos”, escribió ella misma en Yo, Maya Plisteskaya. Pequeña, pelirroja como una zanahoria y llena de pecas, en ese gesto de la postal infantil ya aparecía signado su destino.

Sus memorias, que le llevaron tres largas temporadas de introspección y desempolvar los recuerdos atesorados en viejos diarios, se publicaron por primera vez en 1994 (fecha en que firma el prólogo), justo en “la fractura de dos épocas”: en la Navidad de ese año se disolvía el bloque de la URSS. Además de ser la mejor forma para conocer hoy a la mujer y la artista, el libro sirve para reestablecer algunas verdades que se distorsionaron (poco o mucho) en más de 60 años de trayectoria. También a través de su biografía se puede conocer cómo era la vida en la primera nación socialista. Esa era otra misión que se propuso y la principal razón por la que se negó a que otros relataran esas páginas en su nombre.

De la dacha en las afueras de Moscú al departamento en la calle Sretenka, donde el abuelo Messerer –espesas cejas, nariz grande, bien alimentado– tenía su consultorio de dentista, Plisetskaya hace un pormenorizado flashback a sus orígenes y las emociones que atravesaban a esa niña que temía quedarse sola frente al cuadro de una mujer con la mejilla abierta y los 32 dientes perfectamente a la vista. Otra pintura de ese piso le quedó grabada a fuego: sentía miedo y pena a la vez por La princesa Tarakánova del óleo de Konstantin Flavitsky, a quien, apresada en el calabozo de un subsuelo anegado, pronto le llegaría el agua al cuello. “En los días más difíciles de mi vida, cuando la KGB se las ingenió para considerarme una espía, y un vehículo de seguimiento con tres apuestos jóvenes me seguía por Moscú y pasaba las horas bajo la ventana de mi casa en el pasaje Schepkinski –las veinticuatro horas del día–, me acordaba de ese cuadro”. Así lo contaba de mayor, cuando aquellos sueños todavía la atormentaban.

Comienzo trágico

Desde el principio, conoció el destino trágico de millones de soviéticos. Su padre, un ingeniero judío, fue fusilado bajo el régimen de Stalin en 1938 y su madre, actriz de cine mudo en películas sentimentales, enviada a un campo en Kazajastán como “miembro de la familia de un traidor a la patria”. La pequeña Maya quedó a cargo de su tía bailarina y su tío maestro de danza, Sulamith y Assaf Messerer –un nombre del Olimpo, con el que tomaban clases, además, Vladimil Vasiliev y Ekaterina Maximova–.

“Detuvieron a mi padre de madrugada -narran sus memorias-. Algo así ha sido descripto infinidad de veces en la literatura, en el cine, en el teatro, pero es terrible vivirlo. Hombres desconocidos. Grandes palabras. Revuelven la casa. Buscan. Mi madre, llorosa, embarazada. Mi hermano pequeño, asustado. Mi padre que se viste con manos temblorosas, porque a él le resulta doloroso, por nosotros. La sorpresa de los vecinos. Las palabras de la administradora de la casa: «Lo mejor era pegarles dos tiros a todos, enemigos del pueblo».”

Ingresó en la compañía del Teatro Bolshoi en 1943, donde bailó durante casi 50 años. Sobresalió rápidamente, convirtiéndose en primera figura a los 18, cuando inició su carrera profesional interpretando La muerte del cisne, una miniatura conmovedora que increíblemente ejecutó hasta pasados los setenta y que, como el día de su muerte, el mundo entero no se cansa de reproducir en videos de Youtube.

Después de padecer años de veto gubernamental por sus antecedentes familiares, fue autorizada a emprender giras internacionales durante las que bailó en los principales teatros de Estados Unidos y Europa, como Francia, Reino Unido e Italia, entre muchos otros, siendo incluso en este último nombrada directora del Ballet de la Ópera de Roma. Siempre le gustó la danza española, “tan diferente de lo que nos rodeaba”, escribía. Un amor que con las décadas le retribuyó España, concediéndole la nacionalidad y en 2005, el premio Príncipe de Asturias de las Artes por haber “convertido la danza en una forma de poesía en movimiento, al conjugar la exquisita calidad técnica con la sensibilidad artística y humana”.

Entre 1947 y 1977, Plisetskaya bailó más de ochocientas veces El lago de los cisnes, la obra insignia del repertorio académico, “piedra de toque de toda bailarina”, que tuvo un papel decisivo en su carrera. Sin embargo, nunca dejó de sentir las mismas náuseas ocho compases antes de que la partitura de Tchaikovsky marcara su entrada en escena. Suyo era el arte de la transformación, del blanco al negro. “Cada vez, al acabar el ballet me sentía vacía, como vuelta del revés. Solo recuperaba las fuerzas al segundo o tercer día”. Lo hizo para los más altos mandos rusos, por supuesto, y con su Lago agasajaron al mariscal Tito, a Indira Gandhi, al sha de Irán Pahlevi, al general estadounidense y Premio Nobel de la Paz George Marshall, incontables figuras de la historia, hasta llegar finalmente a Mao Tse Tung, de visita en Moscú en 1950.

Sobre su debut en Don Quijote para el cumpleaños de Stalin, también es detallista. “Ocurrieron algunas anécdotas en el estreno –escribe–. En el primer acto, al terminar la diagonal de piruetas, perdí el equilibrio y en el punto final me encontré en el suelo acompañada de la música. Ideal, parecía que eso era exactamente lo que necesitaba. Pasas un siglo ensayando y un truco así no sale ni de casualidad. El público valoró mi hallazgo y aplaudió con fuerza”. Y más adelante: “En el pas de deux final di veintiocho fouettés a la perfección, pero en los cuatro últimos me fui de lado. La postura final no quedó centrada. Estuve saludando mucho rato. Cuando el telón bajó, toda la compañía estalló en aplausos. Ulanova subió al escenario, me dirigió unas palabras de elogio y me regaló un libro sobre Maria Taglioni con esta dedicatoria: A Maya Plisetskaya, a quien deseo una larga vida en el arte». ¡Y todavía faltaba lo mejor de la anécdota! Esa noche hubo otro espectador, aunque no lo supo hasta mucho más tarde. Rudolf Nureyev, entonces de 13 años, estaba de paso por Moscú esa noche. Le comentaron a Maya que, después del primer acto, se puso a llorar. Tiempo más tarde, ella quiso saber si eso había sido verdad o pura exageración de sus amigos. “No, es cierto. No lloré, sollocé. Sollocé de felicidad. Incendiaste el escenario”, le respondió Rudi, según se lee en su biografía.

A pesar de su cuna en la fría Rusia, Plisetskaya –melena perenne, ojos enormes, un lunar sobre el labio antes que cualquier moda lo dictara– prefirió hasta el último día el verano al invierno, especialmente el calor del mediodía. Si le preguntaban por su escritor favorito, sorprendía: ni Tolstoi ni Chejov: Hemingway. ¿Un pintor? Rembrandt. ¿Una actriz? Sofía Loren. ¿Un deportista? Pelé. Su misión, solía decir, era hacer algo por los demás. Para eso bailaba.

“He sacrificado todo por el baile, hasta los hijos”, le dijo en 1965, en su primera visita a Italia, a la periodista Oriana Fallaci; le habló de su vida con mucama y chofer, sin miedo a llamarse burguesa. Acababa de recibir en su país el premio Lenin, “como el Nobel y el Oscar al mismo tiempo”. En esa entrevista, además, se negaba a criticar a Nureyev por haber desertado de la Unión Soviética y aseguraba que ella era más feliz cuando regresaba que cuando se iba de su país. Como pocos, hacía gala de su singular personalidad. “¿Sabe cuál es la cosa más hermosa del mundo? No parecerse a nadie”. Y si le preguntaban por política o credos, respondía: “Mi única fe y mi religión es la danza”.

Para esa época, ya llevaba bien afianzada su relación con el compositor Rodión Shchedrín, que murió en agosto pasado. “Sé que no es fácil ser el marido de una mujer como yo, preocupada permanentemente por no engordar, por dormir bastante, que está siempre practicando pasos, decidida a no tener hijos y que se ausenta de su hogar durante buena parte del año. Lo sé y por eso quiero muchísimo a mi marido. Pero si él me pidiese que renunciara a la vida que llevo, me vería obligada a renunciar a él. ¿Le parece monstruoso?”.

La conexión argentina

Las crónicas de las presentaciones de Maya Plisetskaya, a través de las décadas, se refieren a los aplausos atronadores de un público sin fronteras, con telones que bajaban y volvían a subir, que cerraban y se volvían a abrir. “Hacía bis”, recuerda la maestra y exbailarina del Teatro Colón Lidia Segni, que la conoció y compartió funciones en su visita a la Argentina de 1976, cuando trajo la Carmen Suite de Alonso y Shchedrín. Ya había estado en el país un año antes, y volvería varias veces, no solo al máximo coliseo porteño y al Luna Park, sino en escenarios de diferentes provincias, con los títulos más emblemáticos de su repertorio: El lago de los cisnes, Isadora y Bolero de Maurice Bejart. “Era una bailarina con una fuerza interpretativa muy grande, irradiaba entrega total. Posiblemente por un problema de idioma no se comunicaba con el resto”, sigue Segni, que recuerda también unas funciones que dirigió en una producción de Lino Patalano en el Teatro Gran Rex, donde Plisetskaya hacía La muerte del Cisne. “Tenía todo estudiado, me pedía que en el saludo, cuando ella hacía diferentes poses, tenía que mandar el apagón y volver a prender la luz, y que esperara unos minutos para que cuando el público la aclamaba volviera a comenzar nuevamente”.

Silvina Perillo data el comienzo de su historia con la diva rusa a sus tres años, cuando por primera vez la vio como cisne en la televisión y entonces quiso empezar a estudiar ballet, pero la conocería personalmente siete años más tarde, en su visita a Buenos Aires de 1978. Plisetskaya fue entonces al estudio de los maestros de la pequeña Perillo, Wasil Tupin y Mercedes Serrano, para seleccionar un grupo de estudiantes. “Había venido a bailar Isadora, de Bejart; la filmación se hizo en el viejo Canal 7. Yo era la nena que le entregaba las flores al personaje de Isadora, que ella interpretaba. Esa vez, Maya me regaló un retrato suyo autografiado y un par de sus zapatillas de punta, que para mí fue la gloria. Entonces no era como ahora, que podés ver a tus ídolos por Instagram o en Internet. ¡Te imaginás! Verla en el estudio fue para mí algo impensado que se había hecho realidad”, cuenta Perillo ese primer contacto que la marcó para siempre.

“Podría decir que esa fue mi primera experiencia en escena estrenando profesión de minibailarina junto a Plisetskaya. Y cuando volvió a la Argentina, más tarde, para bailar en el Teatro Colón, yo era solista del Ballet Estable. Pude mostrarle una de aquellas fotos y, cuando la vio, se emocionó, me hizo entrar a su camarín, me abrazó, me habló en ruso y me firmó una dedicatoria. Creo que se acordó de mi maestro, que ya no estaba, y de aquella niña de la filmación que ya no era tan niña y tenía frente a sus ojos. Guardo ese momento como uno de los tesoros más importantes de mi carrera”.

Julio Bocca se cuenta entre los privilegiados que la conoció cuando la rusa estaba al frente de la Compañía Nacional de Danza de España, que dirigió entre 1987 y 1990. Salieron juntos de giras y verla en el trajín cotidiano le dejó al referente argentino una suma de pequeñas experiencias enriquecedoras. “Me dijo ‘nunca dejes de hacer la clase’, cosas que quedan marcadas. Y como bailarina: su fuerza, la energía, el salto, esos brazos mágicos. Sin duda fue una de las grandes que tuve la suerte de conocer”.

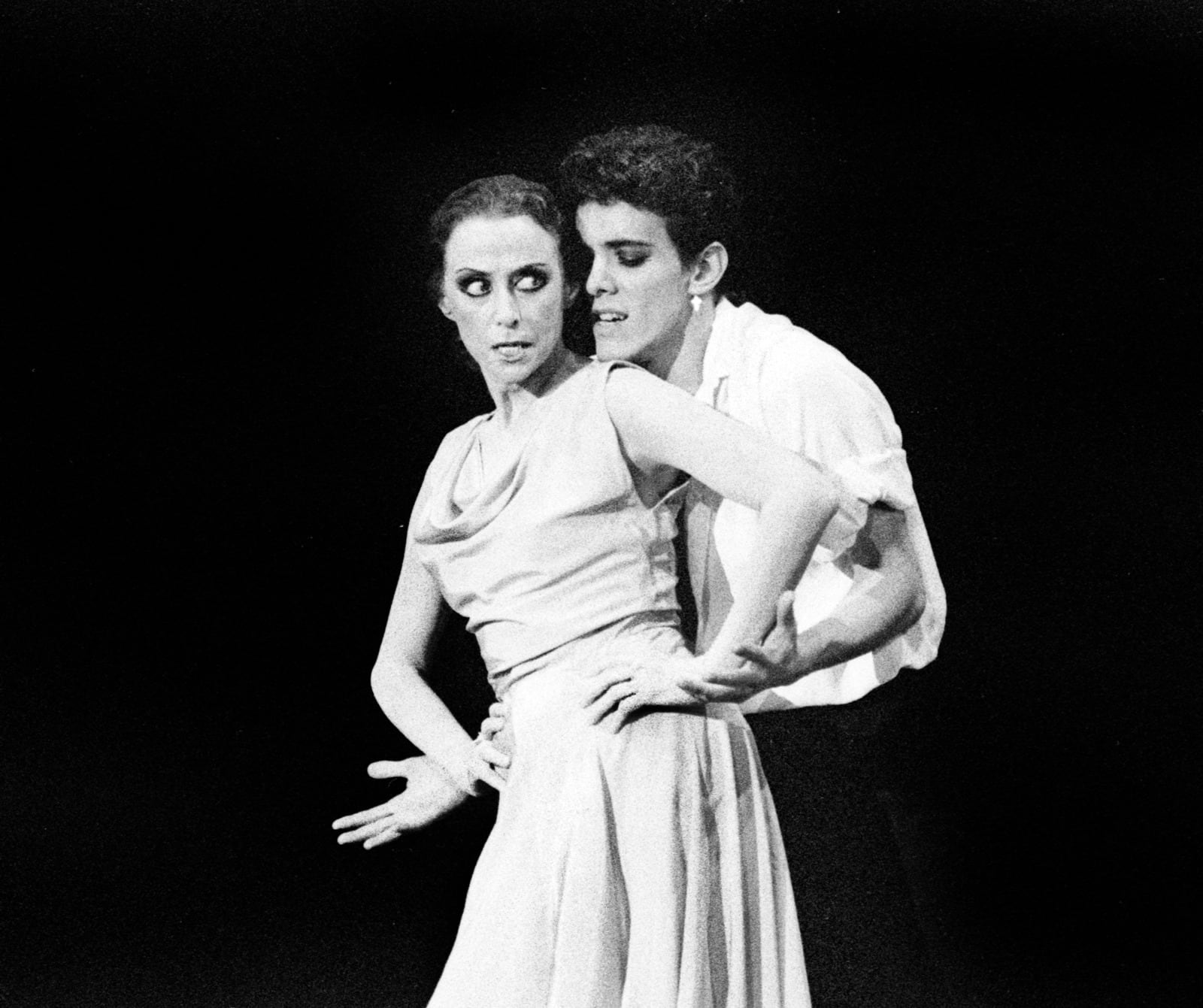

La conexión argentina no puede prescindir de la mención a Jorge Donn, con quien hizo Leda y el cisne, también de Bejart, en el Luna Park, en 1981. Bailé Leda –siempre con Jorge Donn, nunca tuve otra pareja- en Bruselas, en Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Tokio… pero nunca en Moscú. Béjart compuso un ballet demasiado libre, atrevido». Plisetskaya adoraba al escultural Donn, el de la melena dorada. Lo escribió en su libro, con la misma mano que engalanaba un anillo de oro y zafiro, que le había regalado su “inolvidable Jorge”.

En 1990 llegó El reñidero: con música de Astor Piazzolla, que el coreógrafo Julio López hizo para ella y Maximiliano Guerra este ballet que ocupa un lugar muy especial en el capítulo argentino. “Hipnotizado por la intensidad de su mirada, entendí que estaba frente a la oportunidad de aprender aquello que siempre me había preguntado: ¿de dónde sale esa fuerza? Y lo descubrí. En ella encontré a una colega humilde y sabia. Me enseñó que para ser una estrella primero hay que ser, ante todo, un ser humano grande, sincero, transparente y profundamente generoso”, escribe el bailarín en la columna que firma hoy especialmente para LA NACION con motivo de este centenario (ver aparte).

Cuando Plisetskaya cumplió los 80 años, en 2005, se celebró en Moscú una semana completa de actividades. Ella interpretó en el Kremlin el Ave Maya, que le dedicó Béjart, coronando una gala mágica con estrellas de la danza clásica del mundo entero.

El bailarín español Igor Yebra llevó entonces a ese homenaje su propia versión de la miniatura de Camille Saint-Saëns, lo que podía resultar un atrevimiento a los ojos ajenos. “Muchas veces me crucé con Maya compartiendo escenario, lo que para mí fue un privilegio; siempre me daba algún consejo acertado y preciso -recuerda el exdirector del Ballet del Sodre, desde Bilbao-. Pero el mayor honor fue que me invitara a su gala de cumpleaños en el Bolshoi, y lo más increíble, para hacer un solo que yo había creado inspirándome en ella sobre La muerte del cisne. En los ensayos previos, me miraban de una manera sarcástica cuando se enteraban qué iba a bailar. Era como si estuviera profanando un templo. Entonces le sugerí a Maya que mejor presentaba otra cosa. Su respuesta fue como su carrera: tajante. ‘Es mi fiesta’. Al terminar la función, las miradas torcidas se convirtieron en halagos y gestos de aprobación, lo que solo fue posible por la determinación y la visión de ella. ‘Viste -me dijo-. Nosotros teníamos razón’. Su convicción absoluta en que lo que hacía, y como lo hacía, era el camino correcto para conseguir sus objetivos es la única forma en la que se explica su manera de desplazarse por el escenario, apoyando en primer lugar los talones, con los pies en paralelo, desafiando todas las reglas y los cánones del ballet. Esto, unido a una personalidad arrebatadora, ha hecho de ella un símbolo para todos los que amamos la libertad en la danza, en el arte”.